二十四節気の決め方

| <前へ | 1 | 2 | 次へ> |

(平成29年5月17日)

(このページは約3分で読めます。)

このページでは二十四節気をどのように決めるのかを説明します。

地球は約365日と約6時間をかけて太陽の周りを一周しています。

地球の北側(回転軸の北極側)から公転の様子を見た図

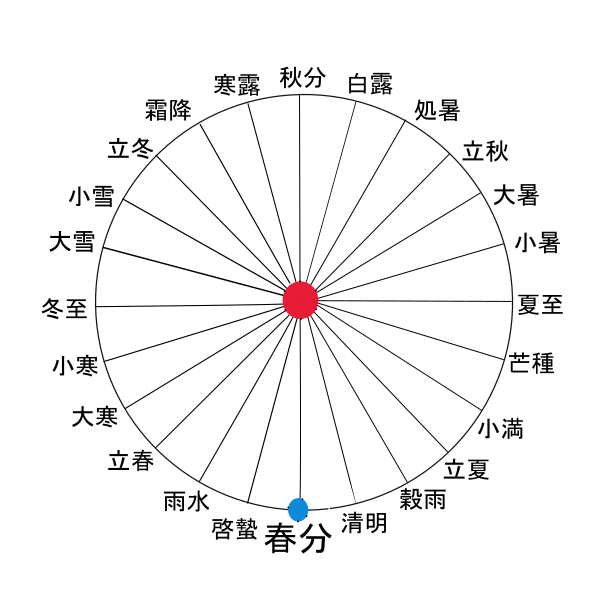

春分点の地球の位置を0度として15度ずつ区切って24等分したものに「立春」から順に「清明」、「穀雨」、「立夏」・・・と名前を付けて季節を表したものが二十四節気です。

次の図のように春分の日から15度ずつ区切っていきます。

15度ずつ区切られた二十四節気の図です。

春分点が0度なので秋分点までちょうど半分の180度になります。

しかし春分から秋分までの時間と、秋分から春分までの時間は同じではありません。

地球の公転軌道は楕円形

上のイメージ図では公転軌道はまん丸で円の中心に太陽を書いていますが、実際の公転軌道は少し楕円形で夏のほうが太陽から離れて公転しています。

春分~秋分の180度のほうが秋分~春分の180度より距離が長いはずです。

ということは春分~秋分の180度のほうが「ケプラーの第二法則」(最後に注釈あり)によりゆっくり公転しているはずです。(地球の自転は同じ速さです。)

今年の暦で計算してみる

2018年と2019年の暦で計算してみました。

計算は長いので興味のない方は計算部分は読み飛ばしてください。間違い探しに興味のある悪趣味の方はお読みください。

2018年の

春分は3月21日 1時15分

秋分は9月23日10時54分

2019年の

春分は3月21日6時58分

です。

2018年の春分と秋分の間を計算

ーーーーーーー 式 ーーーーー---

(22時間45分+10日)+ 30日(4月)+ 31日(5月)+ 30日(6月)+ 31日(7月)+ 31日(8月)+ (22日+10時間54分)= 186日と9時間39分

となります。

残りの180度を計算

2019年の春分は3月21日6時58分なので残りの180度を計算すると

ーーーーーーー 式 ーーーー---

(13時間6分+7日)+ 31日(10月)+ 30日(11月)+ 31日(12月)+ 31日(1月)+ 28日(2月)+ (20日+6時間58分) = 178日と20時間4分

となります。

2018年春分から秋分の180度は

186日と9時間39分かけて周り

2018年秋分から2019年春分までの180度は

178日と20時間4分かけて周っています。

その差は7日と13時間35分です。

今回計算した「春分~秋分」と「秋分~春分」の期間を足すと、365日と5時間43分になります。

365日を超えた約6時間は4年で約6時間×4回=24時間(1日)になり4年に一回の「うるう年」に2月29日を挿入して調整されています。

では二十四節気の出発点になった春分をどうして決めるのかという問題になります。

上の図は天動説ではありませんが地球を中心に太陽の動きを描いています。地球から見た太陽の1年の動きだと思ってください。

ここから出てくる色々な用語は別のページで図を使って解説していますので参考にしてください。

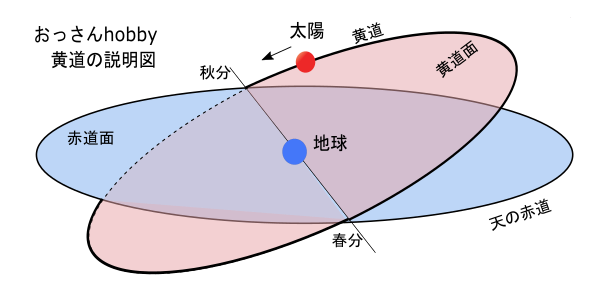

地球から見て太陽の通る道を「黄道」といいます。

地球の赤道を星の輝く天球まで広げた道を「天の赤道」といいます。

公転軸に対して地球の自転軸が傾いているので「黄道」は「天の赤道」と交差しています。

「天の赤道」を太陽が下(南側)から突き抜ける点が「春分点」、上(北側)から突き抜ける点が「秋分点」です。

(注)ケプラーの第二法則

第二法則は、太陽に近いところでは惑星は速度を増し、太陽から遠いところでは惑星は速度を落とすことを意味している。これは、惑星が軌道上を移動する際の面積速度が一定である事を意味し、「面積速度一定の法則」と呼ばれる事も有るが、面積速度とは、惑星の位置ベクトルと速度ベクトルの外積に他ならず、ニュートン力学における、角運動量保存の法則に相当する。

(ウィキペディアより引用)

| <前へ | 1 | 2 | 次へ> |