潮の満ち引きを引き起こす「潮汐力」

(この記事は約3分で読めます。)

潮の満ち引きを作り出す「潮汐力(ちょうせきりょく)」についてのお話です。

月の引力

月や太陽に引っ張られて満潮や干潮が起きることは皆さんよくご存じだと思います。

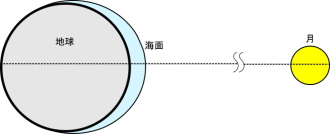

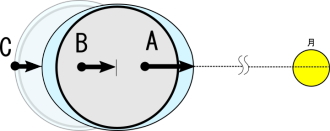

月の引力により海水が引き寄せられるのなら図Aのように片方に引き寄せられそうですが実際には図Bのように月と反対側にも引き寄せられます。

不思議ですね。

図B

地球の自転の影響

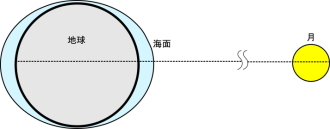

まず地球の自転による影響だけを考えてみます。

図Cのように北極と南極を結ぶ回転軸から遠い赤道を中心として遠心力が強くなるので赤道付近が少し太くなりますが潮の満ち引きは起こりません。

地点ごとの引力の大きさ

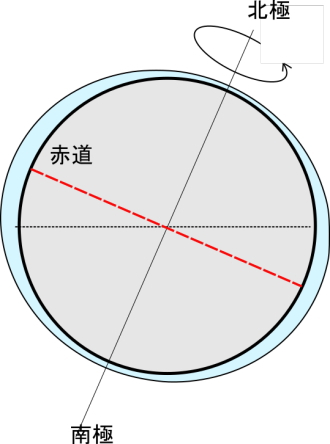

下の図Dは地球の月に近いA地点、中心のB地点、月と反対側のC地点に及ぼす月の引力の強さと方向を矢印で表しています。

矢印の長さは差を強調して描いています。

地球と月との距離は384,000㎞

地球の直径は12,800㎞

引力は距離の2乗に反比例することから

「A」の引力を「1」

とした時の「B」と「C」の比率は

「B」は0.966

「C」は0.937

となります。

A、B、Cの各地点を矢印の長さ(引力の強さ)で引っ張って見ると地球を引き伸ばしラグビーボール状にしようとする力が働いているのが分かります。

流動的な海面は図Eのように膨らみます。

しかし、これでは地球は月に引っ張られて移動してしまいます。反対の力も働いているはずです。

遠心力

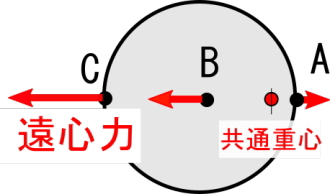

月の公転運動の中心は地球の中心ではありません。

宇宙空間で地球を何かが支えているわけではないので地球と月の共通重心を中心として円運動をしています。

月の公転運動の中心は地球の中心から月に寄ったところにあります。

この共通重心を中心とする地球の小さな円運動が月の引力に対抗する遠心力を生み出します。

図GのC地点は共通重心(赤い丸点)から最も遠いため遠心力は強くなります。

A地点はC、Bと反対の月側に弱い遠心力が働きます。

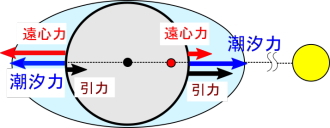

月の引力と地球の小さな円運動が作り出す遠心力を合成すると図Hのように月側と反対側が膨らみます。

膨らみ方は分かりやすくするために誇張しています。

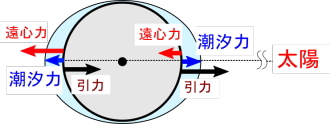

太陽による潮汐力

月と地球の関係は、地球と太陽にも当てはまります。

図iは太陽による潮汐力の図になります。

太陽に近いA地点の遠心力の向きが月の場合と逆になります。

地球に及ぼす潮汐力は月が太陽よりも2倍以上強いといわれています。(注1)

地球と月と太陽が同じ線上にある新月、満月の時は潮汐力が同じ方向になり大潮に、月と太陽が地球に対し90度の位置にある時は互い弱めあい小潮となります。

この潮汐力がある中で地球が1日1回自転するので各地で満潮干潮が原則2回起こります。

まとめ

地球の各地点毎に月の引力や遠心力の強さを考えると地球をラグビーボール状に引き伸ばす力が働いているのが分かります。

海だけでなく陸地やマントルにも潮汐力は働きます。月がくれた潮汐の膨大なエネルギーを利用したいですね。諫早湾を仕切って埋め立てなどせず発電に利用できると九州中の電力が賄えるなどとまた爺さんの妄想が始まりました。

注1:『』内の国立天文台・歴暦Wiki・大潮と小潮より引用

『潮汐力は天体の質量に比例、距離の3乗に反比例しますから、太陽の影響は月の約半分ほどです。

したがって、潮汐はおもに月との関係で決まる一方、太陽も少し影響を与えるという関係になります。』