知っていますか? (スマホ版)

平成29年6月1日

(この記事は約1分で読めます)

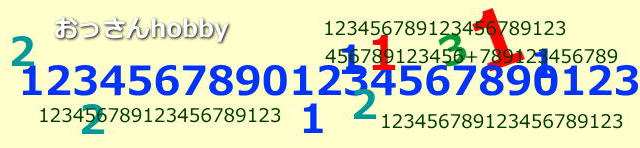

周りに溢れる数字には法則がある

私たちの信じる常識は常識でないかもしれません。当たり前と思う事が当たり前でないかもしれません。

私たちの周りに溢れる数字には法則があるのです。

数日先や1年先の新聞記事に載っている色々な数字の傾向なんて分かるわけが無いと思いますよね。

金額や高さ、長さ、重さ、速さなど種類も単位も色々ある数字です。

この数字の先頭の数字の傾向が分かるというのが1938年に物理学者フランク・ベンフォードが発表した「ベンフォードの法則」です。

結論を言うと先頭の数字は1,2又は3が非常に多く、8や9はほとんどないということです。

私は世の中の数字を集めると先頭の数字は1から9まで平均的に分布していると思っていましたが、じつは「1」が圧倒的に多く存在します。

具体的な出現比率は下の表の通りです。計算式もあるのですが、誰も見てくれないと思いますので省略しています。

知りたいという方は「ウィキペディア」で調べてください。logで始まる数式が多数載っています。

先頭の数字(上段)と出現率(下段 %)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 30.1 |

17.6 |

12.5 |

9.7 | 7.9 | 6.7 | 5.8 | 5.1 | 4.6 |

これを見ると1,2,3の出現率だけで60%近いですよね。

世の中には、数値が対数的に分布しているものが多くあります。これらはベンフォードの法則が当てはまるということです。

この法則に当てはまらないものもあります、電話番号や日付、訃報記事の年齢、0から100までのパーセントであらわされる数字などです。

簡単に説明すると1から倍々に2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024と計算していくと40回ほど繰り返しても先頭の数字が「9」になることはありません。反対に「1」になる回数は13回もあります。

実は最初にこの法則を発表したのはベンフォードではなく天文学者サイモン・ニューカムだとされています。1881年だそうです。

ちなみに不正の検証にも使えるそうです。

|

シーザは暦に名前を残した。 |

|

遠い遠い未来には地球の自転が30日になる。 |

|

不妊治療専門クリニックの待合室には人が溢れ、一方では施設で18歳を迎える子供たちが |

|

|

|

| (c)copy 2016 os-hobby.com |